「もしあなたの好きなアーティストが、遠い国の飢餓を救うために立ち上がったら?」

そんな問いかけが現実となったのが、1980年代に起きた世界的チャリティムーブメントでした。

USA For AfricaやBandAid、Live Aid――豪華すぎる顔ぶれが国境を越えて一堂に会し、

何百万人もの人々に「音楽で世界を変える」という希望を届けたのです。

著者は学生の頃、深夜の時間帯に放送されていたLive Aidを観ながら、このイベントの趣旨などはあまり気にせず、ただただすごいメンバーが次々と出てくることに驚くばかりだった記憶があります^^;

実はこの華やかさの裏には「寄付は本当に届いたのか?」「自己満足では?」という課題もありました。

チャリティが持つ“光と影”を知ることは、私たちがこれから寄付や社会貢献を考えるうえで大切な学びになります。

この記事では、80年代のチャリティの歴史を振り返りつつ、

FireAidなど近年の動きも交えながら「音楽が生む社会貢献の可能性と限界」に迫ります。

当時の感動を知らない世代も、リアルタイムで見ていた世代も、

ぜひ一緒に“音楽とチャリティの関係”を考えてみませんか?🎸

👉 この記事を読み終えたあなたが得られること

- 音楽が社会に与えた本当の影響を知る

- チャリティの仕組みと課題を学べる

- 自分にできる社会貢献を考えるきっかけになる

それでは早速、80年代のチャリティブームの背景からひも解いていきましょう!

海外チャリティブームの背景

- なぜ80年代にチャリティが盛り上がったのか?

- 世界を震撼させたエチオピア飢餓とメディア報道

- 当時の音楽業界の影響力とアーティストたちの思い

- 寄付文化と国際支援の潮流

- 当時のチャリティに対する世間の熱狂と懸念

なぜ80年代にチャリティが盛り上がったのか?

1980年代――冷戦の終わりが近づき、グローバル化が一気に進んだこの時代。

世界の出来事がリアルタイムで報道され、人々の「遠くの苦しみ」に目を向ける機会が一気に増えました。

加えて、MTVの台頭などで音楽が国境を越えて拡散しやすくなったことも大きな要因の一つです。

アーティスト自身が社会問題に声を上げる動きは、この頃に急速に広まりました。

政治や社会運動と切り離せない存在だった60〜70年代のロックカルチャーの延長線にありながらも、

「音楽の力で直接寄付を集めよう」という発想は当時としては画期的だったのです。

チャリティソングは“売れる”だけではなく、“助ける”という新しい役割を担い始めた――

その始まりが、80年代のチャリティブームでした。

世界を震撼させたエチオピア飢餓とメディア報道

1980年代前半、世界に衝撃を与えたのがエチオピアの大飢饉でした。

特に1984年に放映されたBBCの特集番組は、飢餓に苦しむ子どもたちの姿を映し出し、

テレビを通じて遠いアフリカの現実をリアルタイムで世界中の家庭に届けました。

「これほどの悲劇を黙って見ていていいのか?」

そんな問いが多くの人の心を動かし、寄付が爆発的に集まるきっかけに。

情報が即座に世界を駆け巡るようになった80年代だからこそ、

メディアとチャリティの結びつきが強化されたのです。

当時の音楽業界の影響力とアーティストたちの思い

80年代の音楽業界は、MTVなどの登場で“スターが一夜で世界のヒーローになる”時代でした。

クイーンやデヴィッド・ボウイ、マイケル・ジャクソンなど、

世界的人気を誇るアーティストが次々とチャリティに参加したのは偶然ではありません。

「音楽の力で人々を動かしたい」「社会のために自分に何ができるか」

彼ら自身が問題意識を強く持ち、仲間を集め、

大規模なプロジェクトに発展していったのです。

スターの影響力が最大限に発揮された時代――

それが80年代のチャリティの大きな特徴でもありました。

寄付文化と国際支援の潮流

欧米では“寄付文化”が比較的根付いており、

「有名人が社会貢献をするのは当然」という考え方も一般的です。

特にイギリスではBandAidが火付け役となり、

「音楽を通じて国際問題に関わる」という新しいスタイルが確立されました。

寄付をすることで“支援に参加している実感”を得る人が増え、

一夜限りのコンサートで数十億円規模の支援金が集まる――

そんな奇跡が何度も起きたのは、寄付文化の土台があったからとも言えます。

当時のチャリティに対する世間の熱狂と懸念

USA For AfricaやBandAidが発表されると、

レコードは瞬く間にミリオンセラーに。

チャリティコンサートはテレビやラジオで何時間にもわたって生中継され、

まさに“お祭り”のような熱気に包まれました。

一方で「お金は本当に現地に届いているのか?」「パフォーマンスで終わらないか?」

という批判も同時に起こっていました。

一過性の盛り上がりで終わるのではなく、

どう長期的な支援につなげるか――この問いは当時からずっとつきまとっていたのです。

伝説のチャリティプロジェクトたち

- USA For Africaの立ち上げ秘話と『ポップスが最高に輝いた夜』

- BandAidが示した音楽の連帯力とその舞台裏

- 世界をひとつにしたLive Aidの舞台裏と伝説のパフォーマンス

- 驚異的な寄付金額とその使い道

- 支援の限界と批判もあった現実

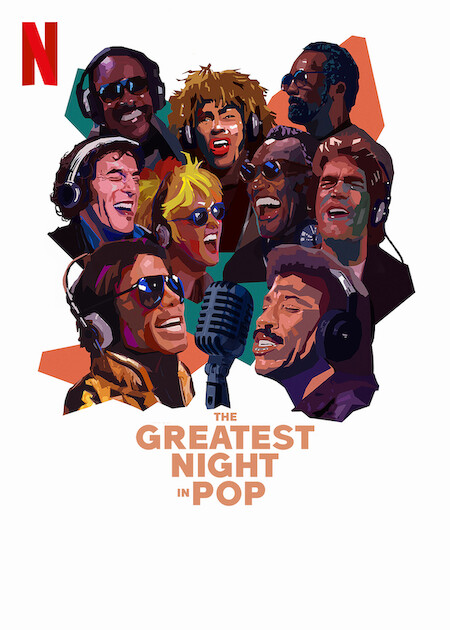

USA For Africaの立ち上げ秘話と『ポップスが最高に輝いた夜』

※出典:USAforAfricaVEVO

1985年に誕生した「USA For Africa」は、クインシー・ジョーンズやライオネル・リッチー、

マイケル・ジャクソンを中心に結成されました。

きっかけはエチオピア飢餓の悲惨な状況を何とか救いたいという想い――

そこで実現したのが、豪華すぎるアーティストたちが一夜にして集まった歴史的レコーディングです。

「We Are The World」は、たった一晩で録音されたとは思えないほど完成度が高く、

発売後、瞬く間に世界中でヒットし、1億ドル規模の寄付金を生み出しました。

当時の裏側を追体験できるのが、

2024年にNetflixで配信されたドキュメンタリー映画

『ポップスが最高に輝いた夜(The Greatest Night in Pop)』 です。

この作品では、豪華メンバーがスタジオで見せた葛藤や笑顔、

「自我を家に置いてこい(Leave Your Ego at the Door)」の有名な張り紙など、

奇跡のような一夜の真実を知ることができます。

※出典:NETFLIX

40年近く経った今もなお、この出来事が語り継がれているのは、

“音楽の力で世界を変えたい”という純粋な想いが人々の心に刻まれているからかもしれません。

追記:『ポップスが最高に輝いた夜(The Greatest Night in Pop)』 のほか、「USA For Africa」の誕生したリアルタイムの1985年、日本の24時間テレビ内で放送された貴重なメイキング映像がYouTubeに公開されていましたので、コチラもご紹介します。

【We Are The World メイキング 日本放送バージョン 小林克也ナレーション&字幕版(一部のみ)】

※出典:Fab Attic

BandAidが示した音楽の連帯力とその舞台裏

※出典:Live Aid オフィシャル

USA For Africaに先駆けて1984年にイギリスで生まれたのが「BandAid」。

ボブ・ゲルドフとミッジ・ユーロはBBCのニュースでエチオピア飢餓を知り、

「何とかしなければ」という強い思いで当時のトップアーティストたちに声をかけました。

集まったのはU2、デュラン・デュラン、ボノ、ジョージ・マイケルら錚々たるメンバー。

「Do They Know It’s Christmas?」はわずか24時間でレコーディングを終え、

その熱量はスタジオの映像としても残され、今でもドキュメンタリーで見ることができます。

関連作品としては、BBCの特集「Band Aid: The Song That Rocked the World」などが有名で、

当時の緊迫感やアーティスト同士のやり取りを知ることができます。

この曲はリリース直後に英国史上最速でミリオンセラーとなり、

国を超えて“音楽の連帯力”を世界に示した象徴的な出来事となりました。

世界をひとつにしたLive Aidの舞台裏と伝説のパフォーマンス

※出典:OfficialLondonTheatre

【Just For One Day – The Live Aid Musical | 2025 West End Trailer】

BandAidの成功が次に生んだのが、さらに壮大な「Live Aid」です。

1985年7月13日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムとフィラデルフィアのJFKスタジアムを

中継で結び、24時間を超えるライブが世界中で放送されました。

特に有名なのは、クイーンの伝説的なパフォーマンス。

フレディ・マーキュリーの観客を巻き込む圧倒的な歌声は、

今でも「史上最高のライブの一つ」と語り継がれています。

この日の出来事を追体験できる映画としては、

『ボヘミアン・ラプソディ』のクライマックスが有名。

クイーンのLive Aidステージを完全再現したシーンは、

当時を知らない世代にも感動を届けました。

また裏側を知りたい方は『Live Aid: Against All Odds』などのドキュメンタリーもおすすめです。

出演アーティスト同士の絆、ステージ設営の舞台裏、予期せぬトラブル――

大規模チャリティの難しさと情熱を垣間見ることができます。

驚異的な寄付金額とその使い道

USA For Africa、BandAid、Live Aidは合計で数億ドル規模の寄付金を集め、

アフリカ各国に食糧・医療支援を届けました。

レコードやチケットを買うことで「支援に参加している」という感覚を

多くの人が持てたのは当時としては革新的でした。

寄付金の一部は現地インフラの整備にも使われ、

一過性では終わらせない努力が続けられました。

支援の限界と批判もあった現実

一方で、「巨額の寄付は本当に届いているのか」という不安や、

現地の政治腐敗による分配の不透明さは常に課題でした。

熱狂的なチャリティが終わった後、長期的なサポートが続かず

“チャリティ疲れ”を生んでしまった面も否めません。

こうした反省があったからこそ、

FireAidやクラウドファンディングなど、

透明性と持続可能性を両立する仕組みが進化してきたと言えます。

チャリティの歴史から現代への学び

- FireAidなど現代チャリティの新潮流

- Live AidからFireAid LAへ ― グローバル中継の系譜

- 80年代と現代で変わった“支援の見え方”

- 音楽と社会貢献のこれから

- 私たちができる一歩とは?

FireAidなど現代チャリティの新潮流

80年代のチャリティソングの精神は、今も形を変えて受け継がれています。

近年では、自然災害や気候変動など新たな課題に対応するチャリティコンサートが世界各地で開かれています。

例えばオーストラリアで大規模森林火災が発生した際には「FireFight Australia」が開催され、

クイーンやアリス・クーパーらレジェンドが集結し、寄付金を集めました。

そしてアメリカでも、気候災害や地域復興を支援する【FireAid LA Relief Concerts】が立ち上がり、

次世代のアーティストがこのバトンを引き継いでいます。

当時のように“音楽の力で寄付を集める”というスタイルは、今も世界中のファンをつないでいます。

Live AidからFireAid LAへ ― グローバル中継の系譜

1985年の「Live Aid」は、ロンドンとフィラデルフィアを衛星中継でつなぎ、

当時19億人以上が視聴したと言われる伝説のチャリティイベントです。

音楽とテクノロジーが組み合わさり、“世界をひとつにした日”として今も語り継がれています。

その系譜は、SNSと動画配信が当たり前になった現代でもしっかり息づいています。

2022年以降の【FireAid LA Relief Concerts】では、

ビリー・アイリッシュ、リル・ベイビー、ショーン・メンデス、ホールジー、ポスト・マローンなど

多くの人気アーティストが参加し、森林火災被害の復興を音楽で支えました。

この模様は現在NETFLIXオリジナルドキュメンタリー

『FireAid: LA Relief Concerts』 として公開されています。

音楽が国境を越え、リアルとオンラインを融合して支援を届ける――

Live Aidから40年、テクノロジーと共にチャリティの形も進化を続けています。

👉 FireAid LA Relief Concertsについての参考記事はこちら

80年代と現代で変わった“支援の見え方”

80年代のチャリティはテレビやラジオの生中継で一気に拡散されましたが、

寄付金の使途が十分に説明されないまま批判を浴びることもありました。

一方で、現代はSNSや配信プラットフォームを通じて、

「集めた寄付がどこに届き、何に使われるか」を誰もが知ることができます。

ブロックチェーンやクラウドファンディングの透明性が進化したことで、

支援者が“自分の善意の行き先”を確かめられる時代になりました。

それでも、善意の押しつけや一過性のブームで終わる危うさは今も残っています。

音楽と社会貢献のこれから

USA For AfricaやLive Aidが示したのは、

「音楽が人の心を動かす力は世代を超えて普遍的だ」ということ。

サブスク時代の今、音楽はより身近になり、

アーティスト個人の発信力もかつてないほど大きくなっています。

一曲のストリーミング再生やグッズ購入が寄付につながる仕組み、

ファンコミュニティを通じて社会問題に声をあげる動きなど、

“応援”が社会貢献に直結する形はこれからも進化し続けるでしょう。

私たちができる一歩とは?

大規模チャリティに参加するのは有名人だけではありません。

「音楽で誰かを助ける」という文化は、今では一般の私たちも気軽に関われます。

寄付先を調べる、チャリティコンサートを配信で観る、

信頼できるプロジェクトをシェアする――

ほんの小さなアクションでも、支援の輪は確実に広がっていきます。

あの80年代の熱気と、今のテクノロジーが合わされば、

もっと多様な形で“支援する力”を次の世代へつないでいけるはずです。

USA For Africaから学ぶ、チャリティの歴史と課題のまとめ

80年代、USA For AfricaやBandAid、Live Aidが私たちに示したのは、

音楽がただの娯楽ではなく、人々の心を動かし、社会を変える力を持っているということでした。

その熱狂は一時のブームで終わったわけではなく、

FireAidのように今も形を変えて世界のどこかで受け継がれています。

もちろん、チャリティには課題もあります。

「お金がどこへ届くのか」「一過性で終わらないか」という問いは、

40年経った今も変わらないテーマです。

だからこそ、私たち一人ひとりが“支援の在り方”を考え続けることが大切です。

音楽がつないでくれた寄付文化を、

自分なりの形で次の世代へつないでいく――

それは大きな行動でなくてもかまいません。

曲を聴く、シェアする、支援先を知る、寄付する。

小さな行動の積み重ねが、また次の誰かを動かしていくのです。

さあ、あなたにできる一歩は何でしょうか?

当時の名曲を聴き返しながら、ぜひ考えてみてください。

そしてもし共感したら、この想いを誰かに届けてみてくださいね🎸

この記事のまとめ

記事中の各イベント出演アーティスト

| Band Aid 1984 | Live Aid 1985 | USA FOR AFRICA 1985 | FireAid LA Relief Concerts 2024 |

|---|---|---|---|

| Bananarama Big Country The Boomtown Rats Culture Club Duran Duran Heaven 17 Jody Watley (Shalamar) Kooi & The Gang Marilyn Paul Young Phil Collins Spandau Ballet Status Quo Sting The Style Council Trevor Horn (Of The Buggles, Yes) U2 Ultravox Wham | Adam Ant Alison Moyet Band Aid The Boomtown Rats Bryan Ferry David Bowie David Gilmour (Pink Floyd) Dire Straits Elton John Elvis Costello Howard Jones Nik Kershaw Paul McCartney Paul Young Phil Collins Queen Sade Spandau Ballet Status Quo Sting The Style Council U2 Ultravox Wham | Al Jarreau Bette Midler Billy Joel Bob Dylan Bruce Springsteen Cyndi Lauper Dan Aykroyd Daryl Hall & John Oates David Paich (Toto) Diana Ross Dionne Warwick Harry Belafonte Huey Lewis & The News Jackie Jackson James Ingram Jeffrey Osborne Kenny Loggins Kenny Rogers Kim Carnes La Toya Jackson Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac) Lionel Richie Marion Jackson Michael Jackson Paul Simon Pointer Sisters Quincy Jones | Alanis Morissette Anderson .Paak Billie Eilish Dave Matthews & John Mayer Dawes Earth, Wind & Fire Graham Nash Green Day Gracie Abrams Jelly Roil John Fogerty Joni Mitchell Katy Perry Lady Gaga No Doubt Olivia Rodrigo PiNK Pesco Pluma Red Hot Chili Peppers Rod Stewart Stevie Nicks Sting Tate McRae The Black Crowes |

関連記事

コメント