「U2」と聞いて、何を思い浮かべますか?

熱狂的なライブ?あの赤いサングラス?それとも、耳に残る名曲の数々?

いいえ、それだけではありません。

──彼らの音楽には、ただのヒットソングじゃない“もう一つの顔”があるんです。

それは、、社会に向けて語りかける、強く静かなメッセージ。

この記事では、「With or Without You」や「Sunday Bloody Sunday」など、彼らの代表曲に隠された言葉の力を、音楽史をなぞりながら掘り下げていきます。

U2がなぜ、これほどまでに世界の共感を集めてきたのか? その秘密を、あなたも一緒に探ってみませんか?

👉ロックとリアルが交差する世界へ──Let’s dive into the sound of U2!

時代とともに歩んだU2:社会と音楽のシンクロニシティ

「音楽は時代を映す鏡だ」──この言葉がぴったり当てはまるのが、U2というバンドです。

彼らの歩みをたどると、そこには常に世界の動きとリンクした音楽的メッセージがありました。

では、彼らはどんなふうに“時代”と向き合ってきたのでしょう?

- 70年代後半──不安定なアイルランドからの出発

- 80年代──冷戦下の叫びと宗教観の融合

- 90年代──アイロニーと自己批評の時代へ

- 2000年代──“希望”と“責任”の再定義

- 現在──AIと分断の時代にどう向き合うか

70年代後半──不安定なアイルランドからの出発

U2が結成された1976年のダブリンは、まだ社会的・政治的に不安定な時代。

若者たちは自分たちの未来に希望を持てず、音楽はその出口になりました。

Bonoが持つ“怒り”と“祈り”が初期の楽曲に色濃く出ているのも、この背景があるからなんですね。

80年代──冷戦下の叫びと宗教観の融合

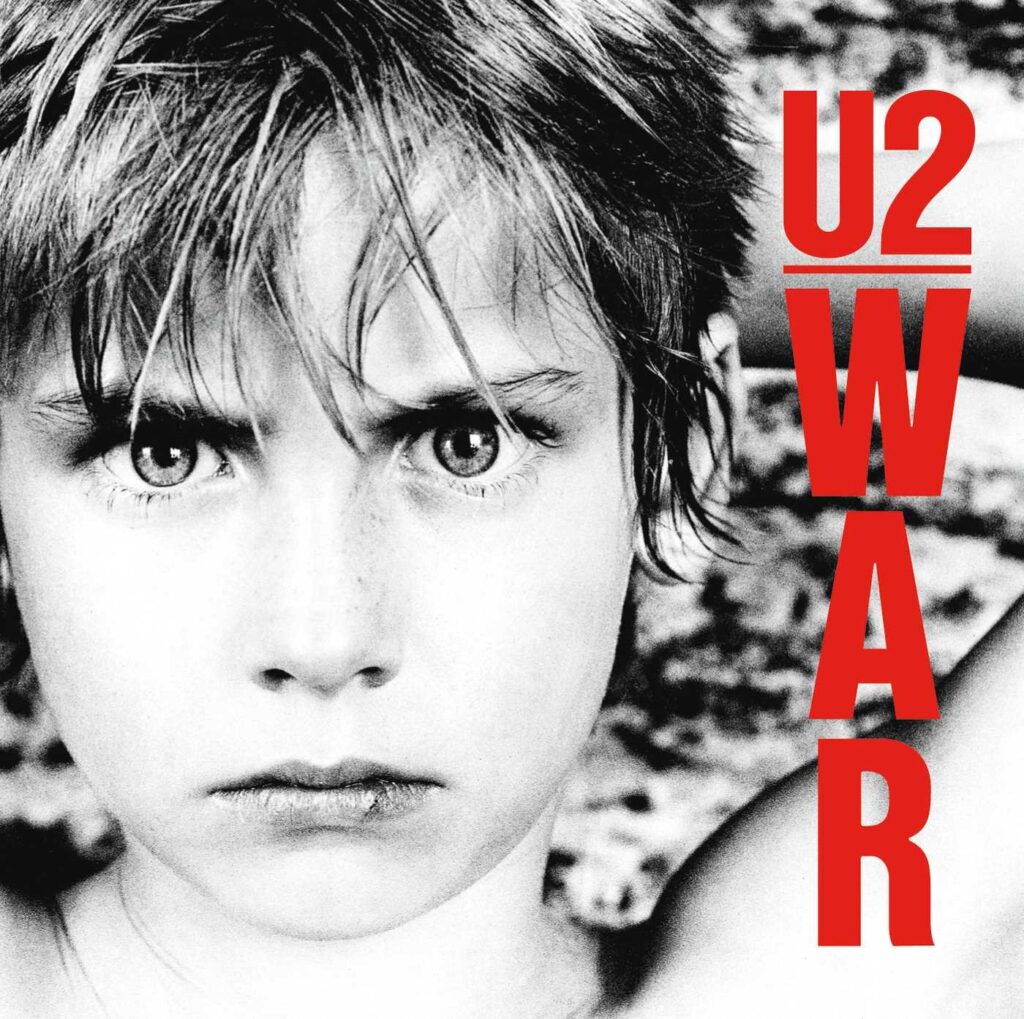

『War』(1983年)は象徴的なアルバムです。

「Sunday Bloody Sunday」は北アイルランド紛争に言及しつつも、非暴力と平和の視点で語られた。

ただ叫ぶだけじゃない、Bonoならではの“道徳的な声”が注目され始めた時期です。

90年代──アイロニーと自己批評の時代へ

冷戦が終わり、世界の構造が変わっていく90年代。

U2も『Achtung Baby』で大きくサウンドを変化させ、メディア社会への批判と自己解体を試みます。

「自分たちはもはや救世主ではない」というメッセージを、逆説的に放っていたわけです。

2000年代──“希望”と“責任”の再定義

9.11以降の世界で、U2は再び“まっすぐな声”を取り戻します。

『All That You Can’t Leave Behind』は、シンプルな構成とメッセージ性で、多くの人々に寄り添いました。

Bonoの社会活動とも連動し、“希望の声”としてのU2が確立された時代です。

現在──AIと分断の時代にどう向き合うか

情報過多、分断、AI──現代社会は混沌としています。

そんな中でU2は、テクノロジーと人間性の間で音楽の役割を再定義しようと模索中。

「Songs of Experience」や最新ツアーでは、映像演出とメッセージを融合させた“体験型メディア”としてのライブを展開しています。

代表曲に見る“声”なき声:歌詞から読み解く社会メッセージ

U2の楽曲は、心を揺さぶるメロディだけじゃない。

彼らの“歌詞”には、語られない声を代弁する使命感が詰まっているんです。

ここでは、代表的な5曲をピックアップして、どんな社会的メッセージが込められているのかを読み解いていきましょう。

- Sunday Bloody Sunday──暴力への“NO”を叫ぶ祈り

- Pride (In The Name Of Love)──キング牧師へのオマージュ

- New Year’s Day──冷戦下の願い

- One──分断の時代に必要な問いかけ

- Walk On──見送ること、託すこと

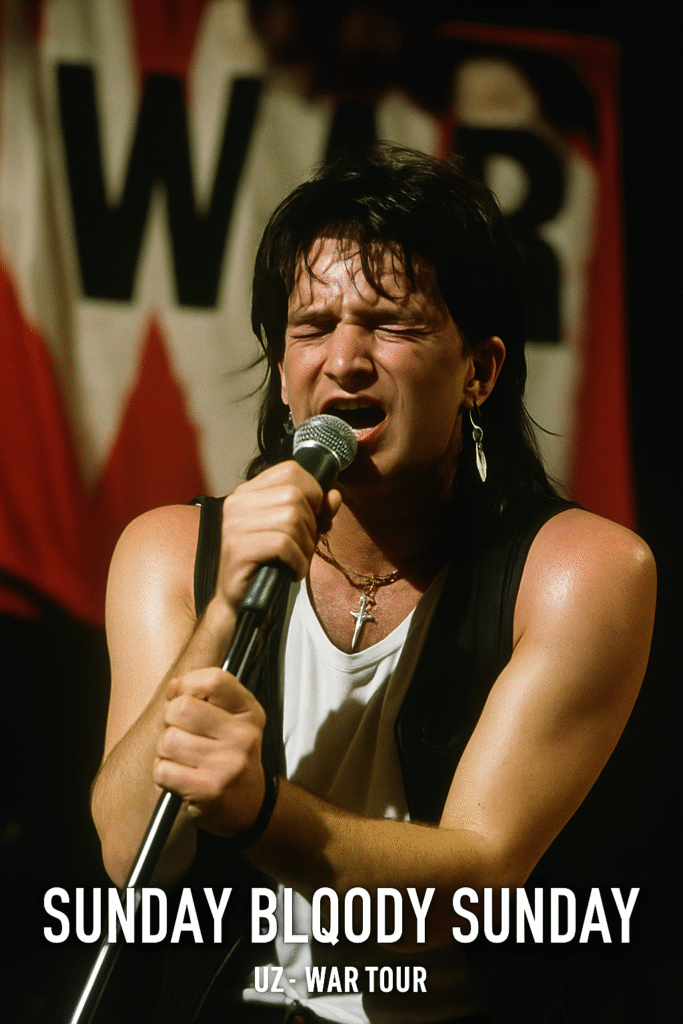

Sunday Bloody Sunday──暴力への“NO”を叫ぶ祈り

「これは反戦歌じゃない。現実なんだ」とBonoは言いました。

1972年の血の日曜日事件を背景に、宗教や政治に翻弄された若者の視点から、暴力の連鎖に対する怒りと嘆きを歌い上げた一曲。

印象的なドラムから始まるこの曲は、今なお“反戦のアイコン”として世界中で歌われ続けています。

🎙 “How long must we sing this song?”

「私たちはこの歌をいつまで歌い続けねばならないのか?」

📝 争いが続く限り、悲しみの歌を繰り返さねばならないという痛切な問いかけ

「Sunday Bloody Sunday」は、単なる抗議歌ではなく、暴力の連鎖に終止符を打ちたいという人間的な叫びが込められた曲です。メッセージはシンプルですが、どの言葉にも重みと良心が込められています。

出典:オフィシャルサイト U2

Pride (In The Name Of Love)──キング牧師へのオマージュ

この曲は公民権運動の象徴・キング牧師へのリスペクトを込めた作品で、歴史に名を刻んだ人々への敬意と継承の意思が感じられます。

音楽で社会的リーダーを讃える姿勢は、当時としても異色でした。

出典:オフィシャルサイト U2

🎙「In the name of love, what more in the name of love」

「愛の名において、人は何を成し遂げられるのか。」

📝すべての行動は「愛」の名のもとにあるべきだという強いメッセージ。

New Year’s Day──冷戦下の願い

1983年リリースのこの曲は、ポーランドの「連帯」運動に触発された作品。

「世界は変えられる」という希望のフレーズが、冷戦の時代にどれほど響いたか…。

新年の朝に差し込む光のように、平和への希望がメロディに宿っています。

出典:オフィシャルサイト U2

🎙”I will be with you again”

「君のそばにまた戻るよ」

📝離れ離れの恋人や家族、同志への誓い。再会と再生の希望を込めたリフレインが木霊します。

One──分断の時代に必要な問いかけ

「私たちは同じなの? それとも違うの?」と繰り返すこのバラードは、家族・国家・人種・ジェンダー…すべての“境界線”に問いを投げかける名曲。

U2にとってもバンド存続の岐路で生まれたこの曲は、だからこそリアルで深い。

「違いの中で、どう一つになれるか」

──まさに現代的テーマです。

出典:オフィシャルサイト U2

🎙”One love, one life, when it’s one need in the night”

「ひとつの愛、ひとつの人生、夜に求めるひとつの願い」

📝「ひとつであること」の大切さと、孤独の中で分かち合うべき愛の存在を詩的に表現。

AIDSチャリティでも使われたことで、「分断された世界がひとつになる願い」の象徴にもなりました。

Walk On──見送ること、託すこと

この曲は、ビルマの民主化運動家アウンサンスーチーに捧げられました。

「背負わないで。歩き続けて」と繰り返す言葉は、希望と別れの両方を包み込む優しさに満ちています。

U2の音楽が“応援歌”ではなく“共にある声”であることを示す好例です。

出典:オフィシャルサイト U2

🎙”Walk on, walk on / What you got, they can’t steal it”

「歩いて行け/君が持っているものは、誰にも奪えない」

📝信念や魂は、権力や暴力では奪えない。内にある強さを信じろという激励。🎙”Home… hard to know what it is if you’ve never had one”

「“故郷”って何だろう…持ったことがなければ、それさえわからない」

📝自分の居場所を失った者にとっての「帰る場所」の不在を描いた深い一節。

政治的迫害だけでなく、日常の困難や孤独と戦うすべての人に響く普遍的な力を持っています。

2002年にはグラミー賞「最優秀レコード賞」を受賞し、9.11後のアメリカでも“希望のアンセム”として再評価されました。

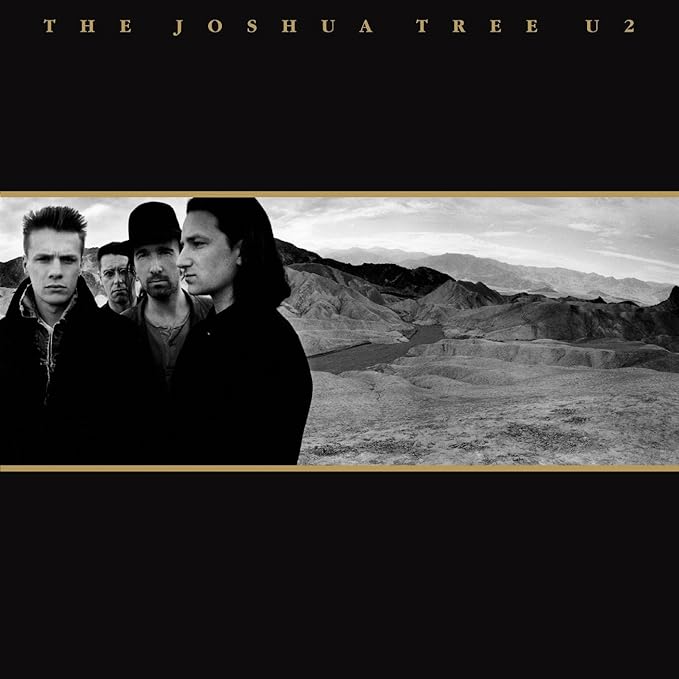

With or Without You──失うこと、共にあることのリアリティ

誰かを愛している。でも、共にいることがつらい。

そんな矛盾の中にある愛のカタチを、ここまで深く、そして普遍的に描いた曲が他にあるでしょうか?

「With or Without You」。

U2の中でも最も知られた曲のひとつであり、同時に最も多くの人の“感情”を代弁した曲だと思います。

- 「手放したくない」VS「一緒にはいられない」

- 感情を抉るミニマルなサウンド構成

- Bono自身の葛藤がそのまま表現されている

- ライブでの“沈黙”が語るもの

- この曲が、世界中で愛され続ける理由

「手放したくない」VS「一緒にはいられない」

このタイトルがすべてを物語っていますよね。

愛するがゆえの葛藤、そして「選べない」苦しみ。

ここには恋愛だけじゃなく、国家と個人、信念と現実、自由と責任といった、より大きなテーマがにじみ出ているようにも感じます。

感情を抉るミニマルなサウンド構成

この曲、コード進行は驚くほどシンプル。

でもそれが逆に、聴く人の“内面”を照らし出す鏡になっているんです。

ギターのディレイ、ベースの持続音、Bonoの声の震え──感情が音そのものになっていくプロセスがたまらない。

Bono自身の葛藤がそのまま表現されている

Bonoはこの曲のインスピレーションを、自身の家庭とツアー生活とのジレンマだと語っています。

つまりこの曲は、「ヒーローの孤独」そのものなんです。

使命感と私生活、その間で引き裂かれる彼自身のリアルな感情が、私たちの心を震わせるんですね。

ライブでの“沈黙”が語るもの

U2のライブでこの曲が演奏されるとき、観客は静まり返ります。

Bonoが声を張り上げるわけでもなく、会場を煽ることもない。

なのに、会場全体がひとつの感情に包まれる瞬間が生まれる。

それは、音楽を超えた“共感の場”なんですよね。

この曲が、世界中で愛され続ける理由

「With or Without You」は、誰にでも起こりうる“感情のジレンマ”を音にした作品。

だから、国や文化を超えて、誰しもが「自分のこと」と共感できると思うんです。

ロックバンドのラブソングという枠を超えて、これは「人間の存在そのもの」を問う曲なんじゃないか──そう言っても過言じゃありません。

“With or without you”

🎙「君がいても、いなくても」

📝相手がそばにいても、自分自身にとっては「どうにもできない空虚」。🎙“See the thorn twist in your side”

「君の脇腹でねじれるトゲを見る」

📝“あなたが抱える痛みを見ているけど、どうにもできない”

という、切なさ・無力感・共感の混ざった感情が込められています。

📝英語圏で「thorn(トゲ)」は、イエス・キリストのいばらの冠を暗示することもあります。🎙“My hands are tied…”

「私の手は縛られている」

📝心では何かを望んでいても、それを行動に移せないほど追い詰められた“極限状態”

ライブが語る世界:U2 360°ツアーの裏にある哲学

「U2のライブは、ただのロックコンサートじゃない」

そんな言葉、聞いたことがありませんか?

それは決して誇張じゃないんです。

U2のライブは、空間芸術、社会メッセージ、観客との対話が一体となった“社会的なメディア体験”。

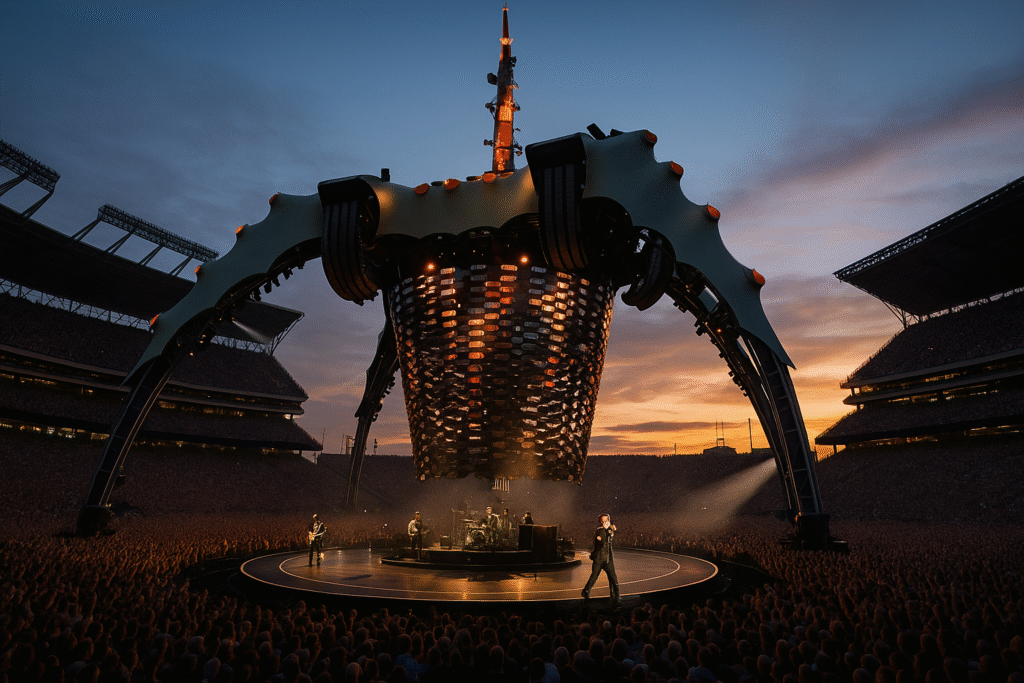

特に2009年から始まったU2 360° Tourは、その真骨頂でした。

- 360度ステージという発明

- “クロー”と呼ばれた巨大セットの意味

- ライブが「社会問題の展示場」になる

- 観客との一体感=“参加型民主主義”の再現?

- U2が提示する“ライブの未来”

360度ステージという発明

従来のステージ構造を根本から覆した「センターステージ+円形観客席」。

バンドと観客の間に壁がない。どこから見ても同じ距離感。

つまりこれは、“分断のない世界”を視覚的に体現した構造なんです。

“クロー”と呼ばれた巨大セットの意味

高さ50m超のステージセット「The Claw」は、まるで未来から来た交信塔のよう。

実はこの構造、巨大だけど圧迫感がなく、どこからでも開けて見えるように設計されているんです。

つまり、「大きな存在(バンド)が小さな声(観客)を包み込む」構図が、ここにある。

ライブが「社会問題の展示場」になる

U2のステージでは、毎回“情報”が飛び交います。

貧困問題、HIV支援、環境問題──それらが音楽とともに視覚的に訴えられる。

演奏の合間に表示される“統計”や“市民の声”が、エンタメを社会に変えるんです。

観客との一体感=“参加型民主主義”の再現?

360°の演出に加えて、U2は観客に問いかけ、巻き込むんです。

それはまるで、一つの理想社会をその場で“シミュレーション”しているような体験。

「あなたの声も、この世界の一部なんだ」と、音楽を通して伝えているわけです。

U2が提示する“ライブの未来”

デジタルとリアルが交差する今、U2のライブはテクノロジーと人間性の融合という未来像を描いています。

ARやLED演出も使いながら、それでも“心”が中心にある。

360°ツアーは、「音楽がどう世界とつながるか?」を問い直す、大きな提案だったと言えるでしょう。

おわりに:U2の代表曲 ウィズ オア ウィズアウト ユー など、ただの名曲じゃない言葉の力

この記事のまとめ

U2というバンドは、ただ時代を彩ったロックスターではありません。

彼らは常に、“音楽の向こう側”にあるもの──社会、歴史、人間の葛藤と希望に耳を澄ませ、歌い続けてきました。

「With or Without You」で誰かの心の痛みを、「Sunday Bloody Sunday」で戦争と暴力にNOを。

そして360°ツアーで、音楽が社会をつなぐ“場”になる可能性を示してくれました。

こんな時代だからこそ、彼らの音にもう一度、耳を傾けてみてください。

そこには、きっと今の自分に必要な言葉が、静かに流れているはずです。

それでは最後に「With or Without You」と「Where The Streets Have No Name 」の2曲、

360°Live at Rose Bowlでお聴きください🎸♪

出典:オフィシャルサイト U2

出典:オフィシャルサイト U2

🎧 あなたの“U2体験”はどの曲ですか?

コメントで、ぜひ教えてください!

関連動画

📻DJが語るU2「音楽と社会貢献の軌跡」

※NotebookLM

関連動画リンク集はコチラから

コメント